Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Tergeste

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Via Amerigo Vespucci, la scuola Duca D'Aosta - Foto collezione Walter Cherin

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Via dell'Istria, con la nuova scuola media Bergamas, vista da largo Pestalozzi, 1958 - Foto collezione Dino Cafagna

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Chiesa di Maria SS Ausiliatrice via dell'Istria - Foto collezione Sergio Sergas

Nella foto si vede la chiesa ancora protetta dall’alto muro che la divideva dalla strada, da edificare la vicina scuola A.Bergmas costruita nel 1958, a destra in largo Pestalozzi, la scuola Slataper costruita nel 1896.

In ottobre del 1898 arrivò a trieste una Congregazione di Salesiani e aprirono un modesto oratorio in via dell’Istria, che presto si trasferì in una sede più ampia presa in affitto dal Comune; l’opera benefica fu importante per arginare la delinquenza giovanile. Nel 1909 il direttore dell’Oratorio, don Michelangelo Rubino ebbe una donazione dalla famiglia Jasbitz, che chiese di avere una tomba accanto una nuova chiesa. Con questo denaro fu possibile iniziare la costruzione della chiesa di Maria SS Ausiliatrice, sempre in via dell’Istria, la prima pietra venne posta dal vescovo Francesco Saverio Nagl, sul fianco destro della chiesa si scende in una piccola cripta dove è stata seppellita la famiglia Jasbitz. Nel novembre del 1910 venne inaugurata la chiesa inferiore, riservata all’oratorio; la chiesa superiore venne benedetta nel maggio del 1911. Per mancanza di fondi, fu costruito un piccolo campanile nella parte posteriore della chiesa. Si tratta di un edificio in stile gotico veneziano, progettato dall’architetto Cornelio Budinich. Una curiosità, nei capitelli del portale principale, opera dello scultore polesano Giovanni Zago, sono raffigurate le testine dei figli dell’architetto Budinich. (M. Tauceri)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Largo del Pestalozzi

La denominazione risale al 1908, probabilmente la scelta è dovuta alla presenza della scuola, infatti Johann Heinrich Pestalozzi nacque a Zurigo nel 1746 fu educatore e pedagogo e si dedicò alla ricerca dei principi per lo sviluppo dell’educazione dei giovani.

Questa immagine è molto nota, esiste una cartolina che fra i collezionisti è conosciuta con il nome di “cartolina del rullo”, infatti in primo piano è ripreso un rullo addetto alla preparazione del manto stradale.

In fondo la scuola “Civica Scuola Popolare di via dell’Istria”, inaugurata nel 1896 per sopperire alla mancanza di edifici scolastici che si ebbe nel 1869, quando l’obbligo d’istruzione venne innalzato al quattordicesimo anno d’età. Il progetto venne affidato a Cornelio Budinich.

Nel 1927 la scuola ampliata venne intitolata a Scipio Slataper, due anni dopo nello stesso edificio fu aperta la Scuola Elementare R.Timeus (oggi non più esistente) Distrutto quasi completamente durante i bombardamenti del 17 febbraio 1945, l’edificio fu ricostruito e restaurato nel 1947 ad opera del Public Works e sotto la direzione dell’architetto Rutter permettendo così la riapertura della scuola di lì a poco. (M. Tauceri)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Ospedale della Maddalena. Collezione Dino Cafagna

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Trieste: Panorama aereo, 1954 Collezione Dino Cafagna

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

1920 - Trattoria "andemo de Gustin" via Foscolo 3 (particolare) Collezione Giancarla Scubini

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

1920 - Trattoria "andemo de Gustin" via Foscolo 3 Collezione Giancarla Scubini

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

K.u.K. Infanterie Cadettenschule - Foto collezione privata

L’ospedale sorto nel 1769 per volere di Maria Teresa in via del Torrente (odierna via Carducci), per ordine di Giuseppe II nel 1785 fu convertito in caserma.

La parte prospiciente l’attuale via Coroneo fu adibita ad ospedale militare e funzionò fino al 1868, poi venne trasferito nel nuovo Ospedale Militare appena concluso in via Fabio Severo, all’epoca denominata via Commerciale nuova o Strada nuova d’Opicina. Lo spazio fino ad allora occupato dall’ospedale, dal 1875 diventerà sede della Scuola dei Cadetti di Fanteria.

Le scuole per i cadetti erano (dette anche Kadettenanstalten ) facevano parte parte delle “istituzioni militari-educativi e didattici”. Essi avevano lo scopo di trasmettere ai loro allievi, oltre alla formazione generale quelli conoscenze teoriche che l’ ufficiale aveva bisogno di esercitare la sua professione. (M. Tauceri)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

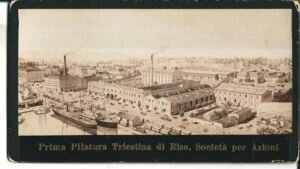

Trieste: Campo Marzio Fabbrica pilatura riso

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Trieste: Campo Marzio Fabbrica pilatura riso

Zona attuale ex filiale Fiat. Opifici per il trattamento del risone che proveniva dalle Indie Inglesi. Poi per il troppo ed intenso lavoro la società decise di costruire nel 1913 la Pilatura di San Sabba.

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Trieste: Veduta del 1840

Veduta del 1840. La riva arcuata è la Via del Mare (adesso luogo deI giardino di Piazza della Libertà, davanti alla Stazione Centrale). La villa coi cipressi fu della famiglia patrizia degli Argento, e poi del negoziante Trapp. Nella lunga tettoia si trovava la corderia Bozzini. La villa a sinistra, dal lato di Roiano appartenne allo scrittore triestino Antonio de’ Giuliani, che la fece erigere per sè alla fine del ‘700.

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Ristorante dello stabilimento balneare Excelsior - Foto collezione privata

Lo stabilimento balneare Excelsior, di proprietà della famiglia Cesare, sorse nel 1886, l’architetto Edoardo Tureck lo ampliò e lo dotò di diverse attrezzature. Negli anni successivi venne aperto un teatrino, un caffè concerto, un ristorante, divenne un ritrovo alla moda e molto frequentato. Nella gestione si alternarono diversi proprietari, nell’ultimo dopoguerra il bar e il ristorante furono gestiti dalla famiglia Burlo. All’inizio del secolo vennero stampati diversi volantini pubblicitari (alcuni allegati ai commenti). (M. Tauceri)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Stabilimento balneare Excelsior - Foto collezione privata

Lo stabilimento balneare Excelsior, di proprietà della famiglia Cesare, sorse nel 1886, l’architetto Edoardo Tureck lo ampliò e lo dotò di diverse attrezzature. Negli anni successivi venne aperto un teatrino, un caffè concerto, un ristorante, divenne un ritrovo alla moda e molto frequentato. Nella gestione si alternarono diversi proprietari, nell’ultimo dopoguerra il bar e il ristorante furono gestiti dalla famiglia Burlo. All’inizio del secolo vennero stampati diversi volantini pubblicitari (alcuni allegati ai commenti). (M. Tauceri)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Via del Fortino. Da via di Cavana a via dei Fornelli.

Toponimo settecentesco suggerito dalla presenza di un «fortino d’artiglieria» posto lungo le mura cittadine, tra la torre della Pescheria e la porta di Cavana. Certamente tale posto fortificato venne perdendo assai presto le sue funzioni e non appare più menzionato nel Settecento, quindi ben prima dell’abbattimento delle mura. Gli edifici sul lato destro sono stati ristrutturati nel 1985-1988. (A. Trampus – Vie e Piazze di Trieste Moderna, 1989)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Riva dei Pescatori (Riva Nazario Sauro) nel 1895

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di s. Giusto: le palle di cannone del bombardamento del 1813

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli anni Venti con soldati italiani

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Lauro Lach Laghi (Trieste 1891-1971). Caricaturista per il giornale "Il Piccolo" e per il giornale satirico "Marameo". Trieste nella guerra mondiale 1914-1918: ”Dimostranti si recano con il tricolore alla Cattedrale di San Giusto”, tempera su carta, datato 1918. Già Stadion Casa d'Aste, Trieste.

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

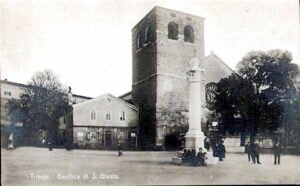

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli inizi del Novecento

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

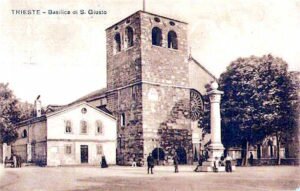

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli anni Venti

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale di san Giusto in una cartolina degli anni Venti

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Cattedrale e Castello di san Giusto, incisione ottocentesca

Nel 1842-43 imponenti lavori eliminarono l’antica abside affrescata per sostituirla con una a cassettoni neoclassici, vennero tolte tutte le lapidi delle tombe terragne per metterle a decorare l’esterno della chiesa.

Negli anni Trenta venne eliminata l’abside neoclassica e dopo un concorso venne scelto il progetto di Guido Cadorin. Vennero riportate in chiesa la maggior parte delle lapidi.

Sono conservati pur dei bozzetti di Guido Marussich giudicati troppo innovativi per essere inseriti nella chiesa.

Negli anni 50 venne eliminato l’altare barocco della cappella della Vergine o del santissimo – in cui sono sepolti gli ultimi vescovi triestini – altare proveniente da una chiesa veneziana e ora trasferito a san Bartolomeo a Barcola. Venne sostituito da un altare moderno opera di Marcello Mascherini a cui si deve pure il san Giusto dell’acqua con un mosaico neutro per evidenziare quello superiore. Dalla Cappella di san Giusto venne spostata una statua ottocentesca di san Giusto ad una navata.

Nell’Ottocento e nel Novecento la cappella di san Carlo è diventata la cappella di sepoltura degli ultimi Borboni Carlisti di Spagna.

(Elisabetta Marcovich)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

San Giusto, stampa del 1860

Nel 1842-43 imponenti lavori eliminarono l’antica abside affrescata per sostituirla con una a cassettoni neoclassici, vennero tolte tutte le lapidi delle tombe terragne per metterle a decorare l’esterno della chiesa.

Negli anni Trenta venne eliminata l’abside neoclassica e dopo un concorso venne scelto il progetto di Guido Cadorin. Vennero riportate in chiesa la maggior parte delle lapidi.

Sono conservati pur dei bozzetti di Guido Marussich giudicati troppo innovativi per essere inseriti nella chiesa.

Negli anni 50 venne eliminato l’altare barocco della cappella della Vergine o del santissimo – in cui sono sepolti gli ultimi vescovi triestini – altare proveniente da una chiesa veneziana e ora trasferito a san Bartolomeo a Barcola. Venne sostituito da un altare moderno opera di Marcello Mascherini a cui si deve pure il san Giusto dell’acqua con un mosaico neutro per evidenziare quello superiore. Dalla Cappella di san Giusto venne spostata una statua ottocentesca di san Giusto ad una navata.

Nell’Ottocento e nel Novecento la cappella di san Carlo è diventata la cappella di sepoltura degli ultimi Borboni Carlisti di Spagna.

(Elisabetta Marcovich)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Stampa ottocentesca della Cattedrale di san Giusto con ancora gli oculi sulla facciata, le pietre tombali interne già spostate all'esterno, e insoliti abiti di popolane (E. Marcovich)

(Elisabetta Marcovich)

Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Sul nuovo piazzale di San Giusto, allargato nel 1840, Giacomo Sinigoi esercita la propria arte di cordaiuolo, come si può vedere in questa incisione. Le corde, generalmente, venivano prodotte sulle strade a cielo aperto.La colonna venne messa nel nel 1843, e nella stampa ancora non è rappresentata. (M. Tauceri)

All’inizio del Trecento il vescovo Rodolfo Pedrazzani unificò le due chiese eliminando un lato di ciascuna per creare una basilica unica a cui aggiunse il rosone trecentesco.

Su questa versione, le fonti concordano, tranne A. Tamaro, che sulla base di citazioni relative alla Basilica di S Maria e san Giusto, e di evidenze stilistiche dei capitelli, sostiene che la chiesa unificata sia stata molto precedente e progettata direttamente; in questo caso i capitelli son di reimpiego, molto diversi uno dall’altro e nell’absidina della chiesa di san Giusto troviamo reimpiegati capitelli portanti il monogramma del vescovo Frugifero, il primo vescovo triestino storicamente accertato.

Con la costruzione della nuova basilica venne pure costruito il campanile su cui è inserita una statua di san Giusto con in mano la città ed una piccola epigrafe in caratteri medievali. Il portale venne decorato con a stele dei Barbi e la nuova abside venne dipinta a fresco con un’Incoronazione della Vergine fra i Santi triestini, che venne distrutta nei lavori del 1843. Frammenti sono conservati al Museo del Castello.

L’absidiola di san Giusto che ora mostra gli affreschi romanici, venne decorata con quegli affreschi di storie del santo che adesso ammiriamo esposte nel Battistero.

Tracce delle pitture della Basilica del Tre e Quattrocento si trovano ancora in Cattedrale…

Fra il Trecento e il Quattrocento furono aggiunte alcune cappelle laterali dedicate rispettivamente a S. Caterina (poi san Carlo), san Servolo e S. Antonio Abate. Nel Seicento venne aggiunta la cappella di san Giuseppe, affrescata nel Settecento.

Nel 1630 il vescovo Scarlichio “ritrovò” le reliquie di san Giusto, come dice una lapide in facciata ed una per terra che la commemora un secolo dopo. Altari seicenteschi come quello nell’abside dell’altar maggiore e quello della cappella dell’Addolorata vennero rimossi nei lavori dell’Ottocento.

Nel Seicento / Settecento la cappella di san Giusto venne decorata dalle tele del Panza rappresentanti sempre il martirio del Santo.

Nel 1842-43 imponenti lavori eliminarono l’antica abside affrescata per sostituirla con una a cassettoni neoclassici, vennero tolte tutte le lapidi delle tombe terragne per metterle a decorare l’esterno della chiesa.

Negli anni Trenta venne eliminata l’abside neoclassica e dopo un concorso venne scelto il progetto di Guido Cadorin. Vennero riportate in chiesa la maggior parte delle lapidi.

Sono conservati pur dei bozzetti di Guido Marussich giudicati troppo innovativi per essere inseriti nella chiesa.

Negli anni 50 venne eliminato l’altare barocco della cappella della Vergine o del santissimo – in cui sono sepolti gli ultimi vescovi triestini – altare proveniente da una chiesa veneziana e ora trasferito a san Bartolomeo a Barcola. Venne sostituito da un altare moderno opera di Marcello Mascherini a cui si deve pure il san Giusto dell’acqua con un mosaico neutro per evidenziare quello superiore. Dalla Cappella di san Giusto venne spostata una statua ottocentesca di san Giusto ad una navata.

Nell’Ottocento e nel Novecento la cappella di san Carlo è diventata la cappella di sepoltura degli ultimi Borboni Carlisti di Spagna.

(Elisabetta Marcovich)