Per iscrivervi al Gruppo cliccate sull’immagine sottostante:

Sulla sommità del colle di San Giusto svetta il castello, la cui costruzione iniziò nel 1470, per volere dell’imperatore Federico III, con risoluzione del 20 maggio, su rovine di più antiche fortificazioni. Venne concluso nel 1630. Già nel 1363 erano state gettate le prime fondamenta del castello e nel 1369 i veneziani avevano dato l’incarico di proseguire i lavori a Goro e Giacomo da Medicina, su progetto degli architetti Lorenzo e Giacomo da Medoni, e nel 1371 ad Allegrino da Verona.

A quei tempi il colle di S. Giusto veniva chiamato monte Tiber o Taber e nella parte più alta portava nel Trecento la denominazione Gabbro, mentre il castello era chiamato Castrum Sancti Iusti o Castrum Caborii (di Caboro) o ancora castrum superius in contrapposizione al castrum inferius o castello Amarina eretto dai veneziani tra il 1375 e il 1378 sulla riva del mare fra le torri Beccaria, Pescheria e Fradela. Nel 1382 il castello fu restaurato dopo l’occupazione dei soldati del conte Ugone VI di Duino. (Zubini 2006).

Il Castello occupa una superficie di circa mq 12.000 con un perimetro di 700 metri.

Un ponte levatoio consente l’accesso ad un cortiletto dove si viene accolti da due statue di zinco fuso, raffiguranti due paggi, due automi che si trovavano sulla torre del nuovo palazzo municipale di Trieste, progetto dell’architetto Bruni.

Gli automi, disposti ai lati di una campana, sopra l’orologio comunale, grazie a braccia articolate regolate da un meccanismo ad orologeria, sollevavano un martello che batteva le ore. Ideati dal Bruni, gli automi vennero realizzati nel giugno 1875 dallo scultore Fausto Asteo (1840 – 1901) presso le fonderie dei fratelli de Poli di Ceneda e collocati sulla torre nei giorni 5 e 7 gennaio 1876.

Entrarono in funzione il 14 gennaio alle ore 12. I triestini li soprannominarono Michez e Jachez (o Mikez e Jakez) (Michele e Giacomo), due famosi giudici della città. A seguito dei danni arrecati dagli agenti atmosferici e dalle sollecitazioni del meccanismo, vennero sostituiti il 3 novembre 1972, assieme alla campana, con delle copie realizzate in bronzo dalla fonderia Brustolin e dalla fonderia Cavadini, entrambe di Verona.

Alla loro destra, una scala consente la salita al bastione Rotondo, da cui si può godere una piacevole vista sulla città.

Sui muri del cortile d’ingresso si trovano appesi vari stemmi di famiglie nobili triestine, tra cui quello delle tredici casate.

Attualmente nel castello ci sono cinque cannoni, portati nel 1936: tre colubrine, provenienti dal castello di Moccò e due petrere, che sparavano palle di pietra, forse provenienti da Rozzo. Gli antichi nomi di questi cannoni sono: Basilisco, Iraddidio, Rompitutto, Scacciadiavoli e Sputafuoco.

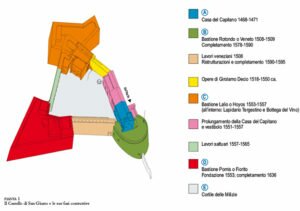

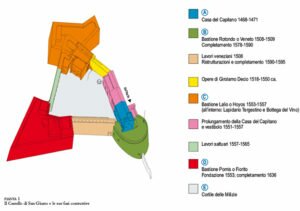

Pianta del castello e le sue fasi costruttive. Rete Civica del Comune di Trieste

Il castello di San Giusto, di forma triangolare, ha tre bastioni: il già citato bastione Rotondo o Veneziano (1508); il bastione Lalio, detto anche di San Giusto (1553-1561) e il bastione Fiorito o Pomis (1630).

Pianta del castello e le sue fasi costruttive. Rete Civica del Comune di Trieste

Il Melone di San Giusto

Subito dopo l’ingresso si incontra la Cappella dedicata a San Giorgio, risalente al 1471. Un grande Crocifisso di legno con la figura del Cristo è posto dietro l’altare e sulla sinistra la statua lignea di San Giovanni Evangelista (arte friulana del XIV sec.). In chiave di volta ha incisa la data e le lettere A.E.I.O.U., un acronimo sovente utilizzato dai sovrani della Casa d’Asburgo per contrassegnare edifici e luoghi di culto, che si prestano a varie interpretazioni, quali: “Austriae Est Imperare Orbi Universo” (l’Austria è destinata a regnare su tutto il mondo); Austriae Est Imperatrix Omnis Universi (l’Austria è imperatrice di tutto il mondo); “Alles Erdreich Ist Öesterreich Untertan” (ogni territorio è sottomesso all’Austria); “Austriae Erit In Orbe Ultima” (l’Austria è destinata ad essere l’ultimo degli stati a perire). Oltre a queste, sono state avanzate diverse altre interpretazioni: Austriae Est Imperio Optime Unita (l’Austria è un impero ottimamente unito); Augustus Est Iustitiae Optimus Vindex (l’imperatore è il migliore esecutore della giustizia).

Nell’Ottocento divenne d’uso lo slogan anti-tedesco: Austria Erit Imperio Orbata Undique (da ogni parte l’Austria sarà privata del suo impero).

L’imperatore Federico III, noto per la sua inclinazione alle formulazioni legate al mito e che sembra essere stato il promotore dell’acronimo, non ne esplicitò mai il vero significato.

Al primo piano si entra nella Sala Caprin o Sala Veneta alle pareti cinque arazzi con scene di caccia e i busti in legno di due Dogi; al secondo piano: l’armeria con una ricca raccolta di armi dal XII al XIX sec. e l’appartamento del Capitano” che è la parte più antica (1470-71).

Dal cortiletto, superato l’arco del corpo di guardia, si entra nel Cortile delle Milizie.

Il Castello, dopo essere stato residenza dei capitani (podestà) imperiali sino alla fine del 1700, diventò poi caserma e nel 1930 passò in proprietà al Comune.

All’interno del Cortile delle Milizie, nella parte più bassa di quello che oggi è l’Orto Lapidario, c’era un tempo anche un giardino, chiamato Lustgarten (parco).

Il castello disponeva di prigioni e venivano eseguite sentenze capitali.

Nel 1750 il conte Nicolò Hamilton (1715-1769), arrivato a Trieste l’anno precedente, stabilì la propria dimora a palazzo Marenzi e assunse la carica di supremo intendente commerciale. La carica di Capitano imperiale venne abolita definitivamente. All’interno del Castello, nella Casa del Capitano si può ammirare una ricca raccolta d’armi provenienti da collezioni private, confluite ai Civici Musei già dalla fine dell’Ottocento.

Il castello venne fatto restaurare dall’imperatore Massimiliano I (Wiener Neustadt, 1459 – Wels, 1519), e successivamente nel 1583 ai tempi di Ferdinando I (Alcalá de Henares, 1503 – Vienna, 1564).

Nel 1518, il Consiglio dei Patrizi sollecitò la continuazione delle opere incompiute del castello e i lavori, approvati dal Podestà, vennero affidati all’architetto triestino Girolamo Decio.

Tra il 1553 e il 1561, ci furono nuovi ampliamenti ad opera degli architetti Francesco del Pozzo e Domenico de Lalio, da cui prenderà il nome un bastione. Nel 1615 l’architetto Pietro de Pomis (1569-1633) da Lodi iniziò la parte finale del castello, il Bastione Fiorito, terminato nel 1630.

La notte del 9 luglio 1690, a seguito di un fulmine, la santa Barbara del castello esplose provocando gravi danni al fortilizio, alla cattedrale e a molte case.

Nel cortile delle Milizie una lapide sul selciato indica il posto dove esisteva il deposito delle polveri.

Dal 29 luglio 1750, venne disposto che nel Castello rimassero soltanto dei cannonieri con l’incarico di sparare delle salve per salutare le navi che entravano in porto, o per particolari eventi. Dal 1830 divenne uso che nel caso di incendi in città, si sparassero convenzionalmente delle salve di cannone ad intervalli di due minuti. Il numero dei colpi determinava la zona della città colpita: uno al di là del Ponte Rosso; due se prima del Ponte Rosso e tre se era colpita la città vecchia.

Tra il 1933 e il 1935 nel castello vennero effettuati dei lavori di restauro, si costituì un Museo e la Civica Armeria, e l’apertura al pubblico vide un’affluenza di 300.000 persone. La serata del 7 agosto 1936 vide il primo spettacolo sinfonico, con Rosetta Pampanini e Giovanni Voyer.

Durante la seconda guerra mondiale, il castello, utilizzato anche come caserma, venne danneggiato da alcune bombe. Tra il 1967 e il 1969 vennero rifatti il palcoscenico e la platea del Cortile.

Il Castello è sede del Lapidario Tergestino, suggestivo museo di materiali lapidei romani, tutti rinvenuti nella città e già esposti fin dalla metà dell’Ottocento nel giardino dell’Orto Lapidario. La visita del Lapidario tergestino è compresa nel biglietto unico che consente l’ingresso al Castello e al Civico Museo del Castello di San Giusto-Armeria.

Il 1 ottobre 2016 è stato inaugurato l’AIM – Alinari Image Museum che trova sede al Bastione fiorito del Castello.

Un museo innovativo che si articola in tre principali sezioni: tradizionale, interattiva e tridimensionale.

(g.c.)

Bibliografia di riferimento:

Fabio Zubini, Cittavecchia. Trieste, 2006

Rete Civica del Comune di Trieste: Castello di San Giusto, La Storia.

Please follow and like us: