Ingresso della Grotta di Gabrovizza - Foto Tiesse, da Wikipedia

La cavità, nota come la grotta dell’Orso, si trova sul Carso triestino, a circa mezzo chilometro da Gabrovizza, nel comune di Sgonico.

F.to Paolo Parenzan

Ampia circa 175 metri e suddivisa in tre tronconi, rispettivamente di 50, 90 e 30 metri, con una larghezza massima di poco superiore ai 20 metri ed una profondità di 39 metri, per la sua conformazione è stata un rifugio ideale sia per animali, sia per gli uomini della preistoria. Nella parte iniziale della caverna sono stati rinvenuti resti di cibo e manufatti di vario genere, risalenti all’uomo neolitico, nella parte finale, interessata peraltro da piccoli crolli, sono emersi resti fossili di più di 23 specie di animali di epoche e climi differenti, tra cui l’Ursus spelaeus, il lupo, la volpe, la iena e il leone.

I primi scavi scientifici vennero eseguiti alla fine del 1800 dal Marchesetti, dal Neumann e dal Weithofer. I reperti si trovano nei musei di Vienna e di Trieste.

Carlo de Marchesetti (1850 – 1926)

L’archeologo e paleontologo Carlo Marchesetti (Trieste, 1850 – 1926), per oltre quarant’anni, fu direttore del Civico Museo di Storia naturale di Trieste, e dal 1903 venne anche nominato direttore dell’Orto botanico che annesso successivamente al Museo di storia naturale, raggiunse un grande prestigio scientifico. Nel corso di una serie di campagne di scavo e di ricognizione nell’Isontino e in Istria, intraprese dal Marchesetti tra il 1883 e il 1892, vennero rinvenuti significativi reperti, ora conservati perlopiù nei civici musei triestini. Le sue scoperte vennero pubblicate nel “Bollettino della società Adriatica di Scienze naturali”.

La Caverna di Gabrovizza

Carlo de Marchesetti

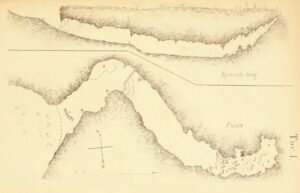

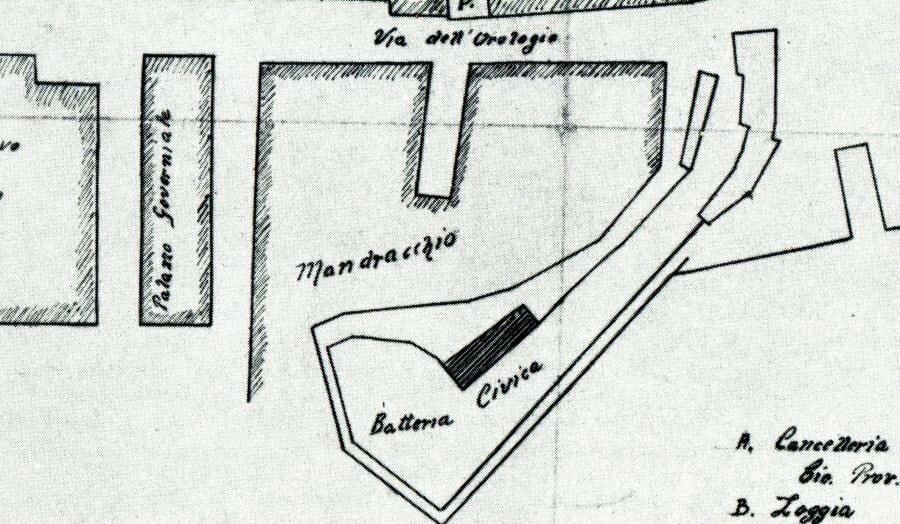

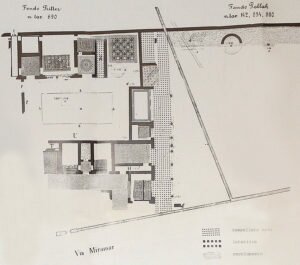

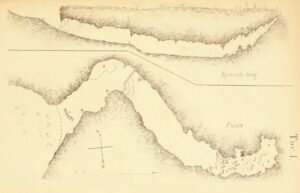

Dieci anni fa (nel 1880) non solo nulla si conosceva ancora intorno all’esistenza dei nostri trogloditi, ma nessuno ancora aveva rivolta l‘attenzione alle mille caverne delle nostre montagne calcari, nessuno aveva pensato di frugare sotto la crosta stalagmitica, che nel corso de’ secoli si era rappresa al fondo degli antri, nessuno si era data la briga di rovistare gli strati poderosi di terriccio che vi si erano accumulati. Qualche esplorazione, perché probabilmente troppo superficiale, non aveva fornito alcun risultato, e da ciò si voleva negare presso di noi resistenza di un popolo di trogloditi, quantunque la regione eminentemente cavernosa vi si prestasse meglio di qualunque altra. Una scoperta accidentale fatta in una caverna presso S. Daniele, richiamò si per un istante l‘attenzione su questo argomento, ma non diede alcuna spinta a proseguire le indagini per rintracciare i primi abitatori della nostra provincia. Avendo negli ultimi anni riprese le esplorazioni con maggiore alacrità, ebbi occasione di visitare un numero considerevole di caverne de’ dintorni di Trieste, dell’Istria e del Goriziano, praticandovi degli assaggi più o meno estesi, dai quali mi persuasi che la maggior parte di esse servivano nella remota antichità d’abitazione all’uomo, sicché il nostro paese può dirsi a ragione una nuova Trogloditica, attesa la frequenza e vastità delle sue grotte. Le prescelte erano naturalmente quelle di facile accesso, che all’intorno offrivano un ripiano asciutto quantunque anche in questo riguardo ci siano numerose eccezioni, trovandosene parecchie in posizioni quasi impraticabili, sia tra dirupi a pareti verticali, sia in comunicazione con qualcuna di quelle fovee che scendono a mo’ di pozzo nelle viscere della terra, a cui non si può giungere che a mezzo di lunghe scale o di corde. Riservando ad altra occasione, allorché ne avremo esplorato estesamente un numero maggiore, una relazione particolareggiata delle nostre caverne e de’ loro abitatori, mi limiterò qui a descrivere quella di Gabrovizza (la prima notizia su questa caverna e sui resti diluviali contenutivi, venne da me pubblicata nel 1885 negli Atti dell’Istituto geologico di Vienna), non lungi da Prosecco, che finora ci fornì maggior copia di oggetti sia dal lato paleontologico che preistorico e che merita perciò ne venga fatta speciale menzione. Già da parecchi anni, recandomi a Gabrovizza per raccogliervi il Crocus biflorus Mill. (unica località nella nostra provincia di questa specie, comunissima nelle altre parti d’Italia), aveva rimarcato questa caverna, che per la volta spaziosa della sua entrata e per la facilità del suo accesso, è una delle più interessanti de’ dintorni di Trieste, senza però farvi alcuna ricerca. Fu in un’escursione intrapresa nel Marzo 1884, che, smuovendo un po’ il terriccio, ritrovai verso l’estremità interna della grotta alcuni cocci quasi a fior di terra, i quali mi determinarono a farvi ritorno per praticarvi un qualche assaggio più esteso. Occupato in altri lavori, non mi fu possibile di rivisitare la caverna che appena al 30 d’ottobre, affine di ricercarvi altri indizi dell’uomo trogloditico. Quale non fu però la mia sorpresa, allorché scavati appena pochi centimetri, mi si presentò un bellissimo dente dell’orso delle caverne (Ursus Spelacus) e poco appresso un’intera mascella inferiore dello stesso animale! Questa scoperta mi eccitò naturalmente a continuare gli scavi con maggiore alacrità nella speranza di raccogliere un copioso materiale paleontologico, tanto più che il nostro museo, eccetto un paio di mascelle dalla caverna di Laas presso Zirknitz, non possedeva ossa di questa fiera, che da località lontane, dall’Ungheria, Gallizia, ecc. La caverna di Gabrovizza che io d’ora in poi vorrei battezzare col nome di Grotta dell’Orso, non fosse che per distinguerla da parecchie altre più o meno vicine e nelle quali nonostante le ricerche praticate, non mi venne dato di trovare traccia di questo animale, s’apre nel calcare radiolitico, fortemente crivellato da spessi avvallamenti imbutiformi e da fovee verticali, e misura in lunghezza 100 metri. Essa appartiene al gruppo delle caverne di erosione ed è di facilissimo accesso, internandosi nel fianco d’ una delle solite depressioni del terreno con lento pendio. Una bella volta, alta circa 10 metri s’incurva sopra il vestibolo, che in direzione di scirocco si estende per una lunghezza di 41 metri con una media larghezza di circa 20. La grotta piega quindi bruscamente quasi ad angolo retto verso S.W., scendendo ancora per 15 m. Con ciò si è giunti alla massima profondità, che misurata replicatamente con l’aneroide importa in linea verticale dall’entrata della caverna 27 m. e dal margine superiore della depressione 36. Fin qui il suolo è seminato di numerosi sassi. trasportativi dal di fuori dai forti acquazzoni. Segue quindi la parte maggiore della caverna perfettamente piana, occupata da argilla rossa e per lo più fangosa, raccogliendosi anzi l’acqua in alcuni luoghi a piccole pozze perenni, nelle quali vive in copia l’interessante crostaceo delle caverne, il Niphargus stygius. Questo tratto misura 68 m. ed è come il precedente, privo affatto da incrostazioni stalagmitiche, quantunque dalla volta pendano bellissime stalattiti e molto copioso sia lo stillicidio. La larghezza e l’altezza si mantengono dappertutto uniformi, variando quella da 18 a 20 m., questa da 10 a 12. All’improvviso però la scena muta d’aspetto e numerosi massi ed enormi colonne rovesciate ingombrando il suolo, ci fanno fede di una vasta ruina. La grotta va rapidamente innalzandosi e diviene verso l’estremità superiore piuttosto malagevole, non trovando il piede alcun appoggio su quelle lisce superfici delle rocce incrostate. Questo tratto della grotta, che misura 47 m., è il più bello e il più interessante per le innumerevoli stalattiti, variamente foggiate, che pendono dall’alto della volta o scendono vagamente lungo le pareti a guisa di candide cortine, ehe talora si addensano sopra le nicchie laterali, talora ampiamente espanse formano de’ graziosi baldacchini dagli orli frangiati. Umido nella massima parte, esso offre tuttavia dei ripiani perfettamente asciutti, divisi tra di loro dai massi stalattitici caduti dall’alto. La caverna non possiede alcuna diramazione o galleria laterale e solo qua e là rinvengonsi delle piccole insenature mezzo velate dalle stalattiti, in una delle quali si raccoglie una tenue quantità d’ acqua. E probabile che anticamente essa avesse nell’ultimo tratto un’ altra apertura otturatasi più tardi in causa di franamento, al quale si deve ascrivere la quantità di rocce e di stalattiti rovesciate, che ingombrano l’estremità della grotta. Egli è appunto per tale cagione che piuttosto difficile riesce uno scavo regolare ed esteso in questa parte della caverna, dovendosi abbattere o minare le rocce ond’è disseminato il terreno. Io cominciai tuttavia le indagini in quest’ultimo recesso perché meglio della parte inferiore pianeggiante e molto umida, nella quale le acque trasportarono nel corso dei secoli un’enorme quantità di terriccio, mi prometteva una larga messe paleontologica (alcuni assaggi fattivi fino alla profondità di circa 2 metri non mi diedero alcun risultato, non dubito però che scavando più profondamente non si abbia ad incontrarvi delle ossa. Bisognerebbe però attendere un tempo di prolungata mancanza di piogge perché in causa della forte umidità, lo scavo riesce alquanto malagevole). Assistito dal sig. Valle, aggiunto presso il nostro Museo, vennero continuati gli scavi in molte riprese durante gli anni successivi, ritraendosi una grande quantità di ossa appartenenti a numerose specie d’animali diluviali, come pure dei resti dell’uomo trogloditico. Il suolo constava superficialmente di un terriccio oscuro e mollo per modo, che spesso potevasi scavare colle mani. Esso aveva uno spessore di appena alcuni centimetri o mancava del tutto nelle parti più elevate o declivi, misurando fin oltre un metro nei ripiani orizzontali. Al di sotto giaceva un’ argilla rossa tenace, molto dura, qua e là coperta e talora intersecata da incrostazioni stalagmiticlie. Quest’ultime erano alle volte molto grosse e resistevano ai colpi del piccone o del maglio, sicché si era obligati ad accontentarsi con grave disagio di estrarvi obliquamente l’argilla sottostante. Le ossa giacevano tanto nel terriccio che nell’argilla, facendosi rare o cessando totalmente in profondità maggiori. L’animale di gran lunga più frequente nella caverna di Gabrovizza era l’orso speleo (Ursus spelaeus) avendovi raccolto ben 10 crani più o meno completi, 50 mascelle inferiori, 310 denti sparsi, oltre ad un’enorme quantità di altre ossa. Essi erano di tutte le dimensioni di tutte l’età, dagl’individui al cui paragone il nostro orso bruno appare un pigmeo, superando per mole l’orso polare, ai giovanissimi, cui stavano appena appena per spuntare i denti. E’ caratteristico per l’orso speleo la forte prominenza della fronte con bozze sviluppatissime, che manca quasi affatto nel solito orso bruno, ov’essa appare pianeggiante. Nell’esemplare meglio conservato da Gabrovizza (che riproduco qui per confronto da una fotografia) l’angolo formato tra l’osso frontale ed il nasale importa 133°, laddove nella nostra specie vivente esso è di 172—175°. Nel teschio di Tribussa esso misura 151°, e quindi occupa in questo riguardo un posto intermedio. Esso si distingue inoltre dall’U. spelaens per il forame nasale ristretto superiormente, sicché questo appare piriforme, laddove in quello è ovale, come pure per la cresta sagittale che è circa di un terzo più breve. Il vertice del teschio formato da questa e dalla parte più alta della fronte, descrive nell’orso di Tribussa una curva marcatissima, mentre nell’orso speleo decorre piano. All’incontro le creste lambdoidee in corrispondenza alla fronte più larga, sono in quest’ultimo più arcuate che non in quello. Le ossa parietali sono convesse sotto la cresta sagittale e di conseguenza la cassa craniale riesce meno strozzata nella parte posteriore ed è invece ristretta nell’anteriore al di sotto delle creste lambdoidee, il che è inverso nell’O. speleo. Del pari gli archi zigomatici sono meno espansi, sicché l’intero teschio presentasi più ristretto ed allungato. Dall’ U. arctos differisce infine per la mancanza dei denti lacunari tra il canino ed il premolare. Dal fin qui esposto risulta chiaro che le differenze dell’orso di Tribussa sono abbastanza notevoli, per non poterlo scambiare né coll’orso comune bruno, né coll’orso speleo. Confrontandolo cogli orsi trovati in caverne di altre regioni, esso offre la massima somiglianza con quello che viveva nelle grotte della Liguria e che dall’ Issel venne detto U. ligusticus. Le descrizioni date da quest’Autore concordano perfettamente cogli orsi di Tribussa, sicché non dubito punto che a questa specie debbano ascriversi. Cosi anche da noi sarebbe constatata la presenza di questa specie, che senza dubbio ulteriori ricerche ci faranno rintracciare anche in altre caverne della nostra provincia.

Ursus ligusticus – Caverna di Tribussa

Ursus ligusticus – Caverna di Tribussa

Ursus spelaeus – Grotta di Gabrovizza

Ursus spelaeus – Grotta di Gabrovizza

I due più grandi teschi ritrovati a Gabrovizza hanno un diametro antero-posteriore di 450 risp. di 455 mm. ed appartengono ad individui vecchi con stature totalmente obliterate, colla cresta sagittale molto pronunciata e colla corona dei molari assai consumata. Sfortunatamente i teschi sono per lo più deficienti d’una o dell’altra parte, sicché non si prestano che incompletamente ad una misurazione comparativa… Quantunque, come dissi, la quantità delle ossa raccolte sia considerevole, non mi riesci di mettere insieme un intero scheletro, essendo che le loro dimensioni presentano troppe differenze. Di più va notato che le ossa lunghe maggiori sono in buona parte spezzate trasversalmente, mentre rimasero intere le minori. Così raccolsi 104 ossa del carpo e del tarso, 220 del metacarpo e metatarso, 162 falangi (tra cui 45 coll’unghie) e 118 vertebre. Rarissime all’incontro erano le ossa del bacino e tutte frammentate. Il femore più lungo misura 47 cent., la tibia 30, l‘omero 41, l’ulna 38, il radio 36. Fra tutte quest’ ossa non v’è che un solo metatarso deforme in seguito a carie ed a produzioni osteofitiche verso le due epifisi, come pure un unico radio porta tracce di rosicchiature. Oltre al solito orso speleo, la nostra caverna albergava un’altra specie molto più piccola della quale purtroppo non trovai che 4 crani incompleti. Le ossa molto grosse e compatte escludono la possibilità che si tratti unicamente d’individui giovani, come potrebbe credersi a primo aspetto. Quest’orso s’avvicina di molto all’orso bruno e per la fronte poco prominente ricorda l‘ Ursus arctioides Blurn. Il carattere più saliente è la mancanza della cresta sagittale, che non trovasi accennata che verso l‘estremità occipitale. Egualmente poco pronunciati sono i tuberi frontali. Le ossa parietali sono fortemente arcuate, sicché il cranio appare molto largo e arrotondato. Più interessante ancora tra le fiere ci si presenta il leone delle caverne o la Felis spelaea. Questa specie era però molto rara non avendovi rinvenuto che una mascella inferiore destra ed il terzo osso metacarpale destro. La mascella è quasi completa, non mancando che dell’estremità dell’apofisi coronoide e del canino. Gli accurati studi dei signori Filhol ci hanno fatto conoscere le particolarità osteologiche, per le quali la Felis spelaea s’avvicina più al leone che alla tigre. Ho scelto nella nostra collezione due mascelle di leone e di tigre, che per dimensioni maggiormente corrispondono a quella di Gabrovizza… Un grosso cane ci lasciò pure alcune mascelle (3 super, e 4 infer. oltre ad alcuni denti sparsi), Purtroppo tutte frammentate. Mercè i caratteri differenziali per i vari canidi fossili indicati dal Woldrich, potei stabilire che i nostri resti appartengono al Lupus spelaens Woldr. (Canis spelaeus Bourg.), meno un pezzo di mascella superiore che accennerebbe piuttosto al L. vulgaris fossilis Woldr. (L. valgaris Bourg.). Ad ogni modo anche questa specie, che superava in mole il nostro lupo vivente, doveva essere un formidabile abitatore della caverna. Lo stato frammentario dei nostri resti non permette che una misurazione incompleta. Molto più comune era la volpe, della quale rinvenni 23 mascelle inferiori e frammenti di 4 superiori. Quantunque in parecchi riguardi la volpe fossile della nostra caverna corrisponda alla vivente, un esame più accurato ci fa riconoscere parecchie particolarità, che non si possono riferire unicamente ad un maggiore o minore sviluppo individuale. Un altro carnivoro molto interessante è il Gulo spelaeus Gldf, animale corrispondente al G. borealis, che presentemente vive nelle regioni più settentrionali d’ Europa e dell’Asia, del quale si raccolsero una mascella inferiore sinistra quasi intera e fornita di tutti i denti, un’altra mascella inf, sinistra con 6 denti, appartenente ad un individuo un po’ più piccolo, un pezzo di mascella destra ed un canino sparso. Del Meles taxus fossilis si ebbero un teschio d’individuo vecchio, mancante unicamente degli archi zigomatici e 5 mascelle inferiori. È notevole che nei nostri fossili i denti presentino costantemente un minore sviluppo che nella specie vivente. Dei piccoli carnivori albergava la nostra caverna tre specie, la Mustela Martes, il Foctorius Putorus e il Putorus Erminea. Il genere Cervus era rappresentato da due specie. Del cavallo non si raccorse purtroppo che un’unica falange sinistra anteriore. A giudicare dalle dimensioni sarebbe stato di dimensioni mediocri. Appresso a questi avanzi si ritrovarono ossa di bue, di maiale, di pecora e di capra; lo stato però della loro conservazione, che differisce di molto da quello delle specie testé citate, mi fa arguire che essi appartengano ad un’ epoca molto più recente, sicché credo di non andar errato, riferendoli allo stato antropozoico, del quale tratterò in seguito. Per seguire la diffusione di questi animali diluviali pel nostro Carso, ci mancano pur troppo esplorazioni più estese nelle altre caverne, buon numero delle quali offrendo condizioni più o meno analoghe a quelle di Gabrovizza, non avranno mancato di ricettare probabilmente una fauna consimile. In quanto alle singole specie noterò che dell’orso speleo si raccolsero alcuni pochi denti in una spaccatura presso Aurisina in occasione de’ lavori per la conduttura d’acqua per Trieste (1855). Nessuna delle altre grotte del nostro Carso ci diede finora resti di questa specie, che ricompare appena nella finitima Carniola nella caverna di Laas, ov’ è copioso, in quella di Adelberga ed in altre ancora. Del tutto nuova all’ incontro per la nostra regione è la Felis spelaea, al pari del Canis spelaeus, che finora non si rinvennero in alcun’altra delle nostre caverne. L’insieme degli animali ritrovati ci presenta i caratteri di una fauna mista di prato e di bosco, che richiedeva condizioni di suolo e di clima ben poco differenti dalle odierne, eccetto una maggiore estensione delle selve. Ciò viene ancor maggiormente avvalorato dalle reliquie del cervo, tanto diffuso pel nostro Carso, come pure dalla presenza non rara del cavallo nelle breccie ossifere della propinqua Aurisina, come pure nella vicina caverna di Salles. L’unico rappresentante nordico è il Gulo, scarso del resto, che forse ci accenna la sussistenza non molto lontana de’ ghiacciai scendenti dai versanti meridionali della Giulia. Oltre agli avanzi degli animali testè descritti, ritrovai in questa parte della caverna numerose traccie dell’uomo trogloditico, consistenti in parecchi depositi di cenere e carboni, qua e là disseminati alla profondità di 20 a 50 centimetri, con cocci di stoviglie grossolane ed ossa spezzate e bruciate, sui quali darò più oltre relazione. Senonché avendo dovuto sospendere per alquanto gli scavi, trovai al mio ritorno tutto il terreno sconvolto e rovistato ogni angolo per modo, che non potendo più distinguere la parte sterrata da quella che rimaneva ancora da esplorare, dovetti smettere ogni investigazione ulteriore in questa parte della caverna. Riseppi che venuto a conoscenza degli scavi da me iniziati, il prof. Moser erasi affrettato a praticarvene degli altri, sparpagliando un materiale prezioso e rendendo per tal modo impossibile uno scavo sistematico, che ci avrebbe fornito dati interessanti sull’insieme della fauna di questa caverna. Fortunatamente, quantunque mi fossi accertato con un piccolo assaggio che la parte anteriore della grotta era la più interessante dal lato paletnologico, io aveva tralasciato di farvi ulteriori ricerche, rimettendo anzi prudentemente il terreno nel suo stato primitivo, e quindi il sunnominato professore, che generalmente segue i passi altrui, approfittando senza alcuno scrupolo della via tracciatagli dagli altri, non ebbe alcun sospetto che lì sotto giacessero tanti documenti importanti per la nostra paleostoria, che per tal modo furono sottratti al pericolo di andar miseramente furati alla nostra provincia.

Cominciati gli scavi nell’Aprile 1887, vennero proseguiti in più riprese negli anni seguenti per un’estensione di 108 m. q. con che peraltro non possono riguardarsi come ultimati, rimanendo da sterrare ancora parecchie centinaia di metri. Si trovò dapprima 0-50 a 190 centimetri, di terriccio trasportatovi dal di fuori, e quindi uno strato poderoso di cenere e carboni dello spessore di m. 1,54, nel quale si potevano riconoscere ben 15 straterelli distinti. Questo strato non era però limitato ad alcuni punti, ma occupava l’intera area scavata, estendendosi probabilmente per tutto l’atrio della caverna se anche forse non dappertutto della medesima potenza. Al disotto giaceva un tritume di sassi calcari angolari, misti ad un‘argilla giallognola (talvolta agglutinati tra di loro, senza traccia di resti organici. I vari straterelli non presentavano però un aspetto uniforme, essendo alcuni duri e compatti, altri molli e pulverulenti, alcuni granulosi, altri più o meno frammisti a pezzetti di carbone. I numerosi oggetti rinvenuti giacevano sparsi ne’ vari strati senza alcun ordine, come non altrimenti era da attendersi di cose smarrite o gettate via. In generale più ricchi d’oggetti ed anzitutto di cocci e di resti d’animali erano i luoghi più vicini alle pareti, e specialmente una piccola insenatura, ove la caverna forma gomito, che sembra aver servito da mondezzaio.

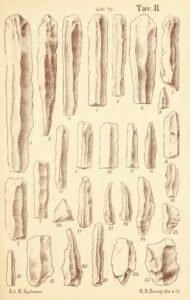

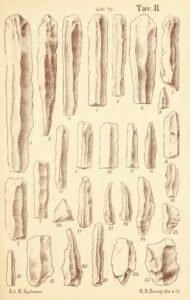

Gli oggetti più interessanti sono senza dubbio i manufatti litici di cui questa caverna, a differenza della maggior parte delle altre del Carso, finora esplorate, si mostrò molto ricca. D’istrumenti in pietra si raccolsero ne’ nostri scavi: Coltelli, seghe, lesine, raschiatoi . . 124; Cuspidi 7; Schegge 24; Nuclei 5; Asce 2; Pestello di quarzite 1; Cote e lisciatoi d’arenaria …. 42. I coltellini constano per la maggior parte di selce piromaca dalle varietà più pallide e quasi incolori alle più oscure o totalmente nere. Ve ne sono pure alcuni di un bel color roseo e di screziati, notandosi in generale che gli abitanti di questa caverna adoperavano numerose qualità di selce per trarne i loro strumenti. I coltelli di selce nera sono i meno finemente lavorati, forse per la facilità di procacciarsi il relativo materiale.

Le dimensioni dei coltellini sono del pari molto varie, trovandosene di esilissimi appresso ai più lunghi e massicci. In quanto alle loro forme si potrebbero dividere in due gruppi, secondochè vanno forniti di due tagli o di uno solo. I primi alla loro volta si distinguono in quelli la cui superficie opposta alla faccia piana è costituita da due faccette longitudinali, che s’incontrano in uno spigolo mediano e che sono per conseguenza a sezione triangolare, ed in quelli in cui tra le due faccette s’interpone una terza quasi a sostituire lo spigolo centrale, presentando una sezione trapezoidale. Questa distinzione non è però sempre fattibile in quanto che talora riscontransi nel medesimo coltellino ambedue queste forme, sciogliendosi nel suo decorso lo spigolo mediano in una ed anche più faccette. Essi sono più o meno curvi, colla concavità dalla faccia piana, rare volte perfettamente diritti.

Ad un’ estremità appaiono smussati, laddove dall’altra sono arrotondati o terminano in punta. Generalmente sono taglientissimi per guisa che si potrebbero adoperare ancora oggigiorno. Talvolta il loro taglio è minutamente ritoccato, sicché possono servire da seghe. Alcuni esemplari appaiono logori e sbocconcellati dal lungo uso.

Nelle annesse figure (T. II e III, fig. 9-21) ho rappresentato alcuni che mi sembravano più rimarchevoli

Ad un magnifico esemplare lungo 163 mm. e largo 21 in selce bionda (Tav. II, fig. 1), gli viene appresso un altro di selce più opaca, lungo 132 mm. Interessante è specialmente uno fortemente ricurvo ed affilatissimo, a manico ristretto. Differiscono nel materiale, onde sono formati, un coltellino di ossidiana (Tav. III fig.11) ed una bella sega di diaspro grigio (Tav. II fig.21). I coltellini ad un taglio sono per lo più di dimensioni minori e di forme spesso irregolari, servendo senza dubbio a tale scopo anche le schegge più affilate. In questo riguardo è probabile che i cavernicoli approfittassero delle più piccole, che talvolta sono finemente ritoccate, immanicandole in un pezzo di legno o di osso. Molte delle schegge più grandi e più taglienti possono venir riguardate quali raschiatoi. Oltre a quelle di selce se ne raccolsero parecchie taglientissime di un bel diaspro verde o grigio. In confronto al grande numero dei coltellini, molto scarse appaiono le cuspidi, di cui non se ne raccolsero che sole 7 (Tav. III fig.3-8). Una di queste (fig.7), per le dimensioni notevoli, deve venir riguardata quale punta di lancia, e va notata per squisitezza di lavoro e per ottima conservazione. Acuminata da un lato ed alquanto arrotondata dall’altro — appartenendo al tipo delle cuspidi a foglia d’alloro — ha i margini taglienti, leggermente dentellati ed è formata di selce grigia venata. Le punte di freccia non presentano grandi varietà essendo tutte di forma ovoidale e, ad eccezione di una, prive di peduncolo. I nuclei ritrovati non sono molto numerosi né di grandi dimensioni. Alcuni portano tracce delle lamelle, che vi vennero staccate. Due sole sono le accette raccolte, di cui una intera, l’altra spezzata (fig. 1, 2). La prima, di lavoro finissimo, ha una lunghezza di 54 mm. ed è assai bene conservata. E formata di una diorite granatifera molto oscura della durezza di 5-5, ed ha un peso specifico di 3-0399. La seconda, molto più grande, appartiene alle sgorbie, essendo quasi piana da un lato e fortemente convessa dall’altro. È di color bigio oscuro, di struttura porfiroide e produce effervescenza cogli acidi. Soffiandovi sopra dà odore di argilla. La sua durezza è di 6-5 ed il peso specifico di 2-615. Al microscopio presenta un impasto nel quale si discernono i cristalli di due sostanze diverse, senza poterne però determinare la forma. E probabile quindi che consti di un melafiro alquanto alterato. Ambedue hanno il taglio molto affilato e sono accuratamente lisciate. Altri altri oggetti in pietra raccolti nella caverna sono per la maggior parte in arenaria e consistono in abbondanti lisciatoi o cote, tra le quali ultime degna di attenzione una, che per il lungo uso è incavata nel mezzo da ambe le facce. Oltre agli istrumenti di pietra, la nostra caverna ci diede numerosi oggetti d’osso, parecchi dei quali ci dimostrano una lavorazione finissima.

La maggior parte di questi sono punteruoli di dimensioni molto varie, quali totalmente levigati, quali soltanto verso la punta. I più grandi possono aver servito anche come lance o pugnali e sono tratti dalle ossa lunghe di varie specie d’ animali, come può ancora riconoscersi dalle epifisi che talvolta vi sono conservate. Solo un paio sono di corno cervino. In alcuni punteruoli un’estremità è larga ed appiattita. A questo ufficio servivano pure i denti incisivi, specialmente del maiale, ai quali si era appuntita la radice. Interessante è una specie di coltello lungo 20 centimetri, tratto da un osso di bue, col margine tagliente e la punta affilata (Tav. III fig.23). A questo scopo si prestavano inoltre i denti di cinghiale scheggiati e lisciati (Tav. V fig.4). Parecchie ossa sono tagliate in forma di scalpelli, di spatole, di lisciatoi (Tav. III fig.22,24; Tav. V fig. 1-3). Uno di questi porta al margine alcune intaccature. Quale lisciatoio serviva pure la radice d’un corno cervino accuratamente levigata (Tav. IV fig. 22). Ma lo strumento più singolare è una trivella, fatta con un pezzo di bacino di capra. Essa è lunga 133 mm. e si presta egregiamente allo scopo cui era destinata. Il relativo disegno, che fedelmente ne riproduce la forma (Tav. V fig. 5), mi esime dal darne una descrizione, che per quanto particolareggiata non giungerebbe a rappresentarcela. Noterò solamente che la punta presenta una lieve curva di spirale e si adatta con tutta precisione ai buchi, che si scorgono in parecchie stoviglie, sicché evidentemente essi venivano praticati con uno di questi strumenti. E qui prima di parlare degli artefatti di argilla, ricorderò un oggetto, purtroppo frammentato, che a giudicare dalla curva, dovrebbe aver formato un braccialetto (Tav. III fig. 25). Esso è tratto da una grande conchiglia, misurando in grossezza 10 mm., ed in altezza 13: è di un bel colore bianco latteo e perfettamente levigato colla superficie esterna arrotondata. Ad accertare ancora maggiormente la sua natura conchigliacea, notai esternamente una macchia diffusa di color rosso carmino, derivante dall’inquinamento con una spugna parassita (Vioa), della quale potei riscontrare le spicole silicee. Riesce oltremodo difficile il determinare da quale conchiglia esso venne tratto; ad ogni modo, per la sua grossezza, non possiamo pensare che a qualcuna delle specie maggiori. Il prof. Ad. Stossich, distinto malacologo, al cui esame sottoposi il pezzo in questione, sarebbe propenso a derivarlo da un grande Tritone (T. variegatum), mollusco che trovasi raro nelle maggiori profondità dell’Adria meridionale. Forse esso proviene da qualche specie esotica, il che non sarebbe punto strano, avendosi rinvenuto anche altrove in depositi antichissimi, specie di mari lontani. Il suo aspetto di freschezza, esclude totalmente la supposizione che vi si avesse adoperato una conchiglia fossile. In un’ epoca in cui mancava del tutto la conoscenza dei metalli e l‘uomo era costretto a plasmare in argilla gli utensili d’uso domestico, non è da stupirsi dell’enorme quantità di stoviglie rispettivamente dei cocci che ne risultarono, onde riboccano le nostre caverne ed i nostri castellieri. E sono appunto i cocci spesse volte gli unici avanzi che ci rivelano l’esistenza dell’uomo preistorico su qualche vetta denudata dei nostri monti od in qualche antro umido e di difficile accesso. Né la caverna di Gabrovizza vi fa eccezione: che abitata per lunghissimo tempo, vi si accumulò un’ingente quantità di cocci, che se anche non ci permettono che una parziale ricostruzione delle vecchie pentole, ci offrono tuttavia un materiale molto importante per giudicare dello sviluppo e della perfezione, cui giunse la ceramica durante il periodo neolitico. E per vero, se gettiamo uno sguardo su quel cumolo di cocci, che si estrassero da questa grotta e consideriamo la varietà degl’impasti dai più rozzi ai più fini, la molteplicità delle forme, la leggiadria delle decorazioni, quali a rilievo, quali ad impressione, quali ottenute mercè vaghissimi disegni a lucido, dobbiamo convenire che quest’arte aveva attinto presso i nostri cavernicoli un grado elevatissimo di progresso, quale forse in alcuni riguardi non venne raggiunto neppure durante l’epoca del bronzo e del ferro. Ed è anzi degno di nota che le stoviglie più fine e più accuratamente lisciate trovansi di preferenza negli strati inferiori, laddove nei superiori predominano le grossolane, osservazione ch’ebbi a fare anche in altre caverne, e specialmente in una nelle vicinanze di Fernetich, che ci forni appunto i fittili più eleganti nello strato più profondo di cenere. Tutte le stoviglie sono fabbricate a mano e cotte a fuoco aperto, come può riconoscersi specialmente nei cocci più grossi, nei quali la pasta appare rossa esternamente ed internamente, mentre la parte centrale si conservò nera. Quantunque la maggior parte delle pentole sia ridotta ad informi cocci, non riesce difficile il riconoscere per un buon numero, almeno approssimativamente, la forma e le dimensioni. Dei 280 vasi che per tal modo poterono venir determinati, sono 103 di dimensioni grandi, 71 di medie e 57 di piccole. In quanto alla forma, la maggior parte somiglia alle nostre solite pentole leggermente panciute, delle quali ne contai 177. Cento e cinquanta di queste sono ad orli diritti e sole 26 a labbra rivolte. Fra di esse 49 vanno fornite di ansa. Sonvi inoltre 34 scodelle, 9 tazze e 7 vasetti cilindrici in forma di piccoli bicchieri. Sei pentole possiedono un piede; in nessuna si riscontrò una base arrotondata. Le pentole più grandi sono generalmente di argilla più grossolana, mista a granuli di calcite. Al qual uopo servivano per lo più le formazioni stalattitiche triturate, sicché i cristalli conservano ancora oggi la loro trasparenza e la forma romboidale. Tra di esse ve ne sono di dimensioni considerevoli, che probabilmente avranno servito da caldaie. I cocci di un vaso misurano in grossezza non meno di 24 mm. L’impasto delle pentole di minori dimensioni è solitamente più fino, sebbene quasi sempre di colorito nero. Le pareti di questi vasi misurano talora solo alcuni millimetri, sicché fanno presupporre un’abilità non comune nel loro fabbricatore. Ciò che riesce specialmente notevole é la lucentezza di molti cocci, imitanti quasi una vernice. Ad ottenere questo intento, le stoviglie subivano un’ingubbiatura con argilla finissima, che poscia veniva lisciata probabilmente a mezzo di una stecca d’osso. Questa lisciatura si estendeva a tutta la pentola o solamente ad una parte della stessa, dal che ne risultavano talora vaghissimi disegni. Di quest’ultimo modo di decorazione, ci danno un bellissimo esempio i cocci alle fìg. 1 e 2 della Tav. VI, nei quali si alternano le parti lucide a voluta e quelle che non vennero lisciate (in nessun’altra delle nostre caverne mi avvenne di trovare questa specie di decorazione, che del resto non è punto comune. Cocci con volute simili alle nostre furono trovate dal Wosinsky a Lengyel in Ungheria). La decorazione più comune ed in pari tempo più semplice, consiste in un intreccio di linee senza alcun ordine, quasiché il figulo fosse passato con un mazzo di vimini sulla pasta ancor molle (Tav. VI fig. 19). Altre volte le linee sono incise a mezzo di una punta e decorrono parallele o s’incontrano ad angolo producendo disegni svariati (fig. 3-5). Non rare del pari sono le impressioni prodottevi sia col polpastrello (questa specie di ornamento era uno de’ più usati durante l‘epoca della pietra e del bronzo, divenendo molto raro e scomparendo del tutto nell’età posteriori. Cosi mentre appare comunissimo nelle caverne del nostro Carso ed in parecchi castellieri, fa totalmente difetto alle nostre necropoli dell’età del ferro. Esso trovasi del pari frequente nelle terremare, e nelle palafitte d’Italia e d’oltremonte, come pure tra i resti di antichissime abitazioni), sia a mezzo di speciale istrumento, onde ne nacquero punti, linee, triangoletti, variamente disposti in una o più serie, all’orlo o sulla convessità del vaso (fìg. 6-15). Infine si ebbero dagli strati superiori alcuni pochi cocci, più fini e fregiati di linee ondulate (fig. 17, 18). Raro all’incontro è l‘ornato a rilievo di cui non si trovò che un unico coccio nella parte interiore della caverna, notevole pel forellino praticato tra le pareti ed il cordone rilevato onde passarvi una cordicella (fig. 16). Degna di particolare menzione mi sembra una scodella rossa, accuratamente lisciata ed ornata da una serie di cerchi concentrici in ognuno dei quali sporgono quattro bugnette ombelicate (fig. 22). Le anse in generale non presentano grande varietà e sono per lo più molto piccole, sicché sembrano aver servito principalmente per appendere le pentole o d’esser state di semplice ornamento. Esse sono tanto verticali che orizzontali e trovansi più o meno distanti dall’orlo (Tav. V. fig. 10, Tav VI. fig. 19). Per la sua piccolezza va notata quella rappresentata alla Tav. VI, fig. 27, che permette il passaggio appena ad un ago sottile. Le anse sono talora ridotte ad una semplice protuberanza imperforata (fig. 24, 25). Scarse sono le pentole a manichi più grandi, i quali tutti appartengono al gruppo delle anse auricolate (Tav. V. fig. 6 – 8, Tav VI. fig. 26). Non pochi vasi presentano dei buchi più o meno vicini al margine (Tav V. fig.25), ottenuti mercè di una trivella conica, sicché il foro appare molto più largo di fuori che internamente. Questi fori servivano senza dubbio a passarvi una cordicella per appendere il vaso (anche questa particolarità che compare in parecchie delle nostre caverne, trovasi diffusa in molte stazioni di quest’epoca, cosi nelle grotte del Colombo di Mori e delle Arene Candide). Per altro, oltreché all’orlo, trovansi dei fori anche al fondo delle pentole (fig. 14), in numero maggiore o minore, il che ci fa conoscere che il vaso serviva da colatoio, presso a poco come ancor oggigiorno usasi in alcune regioni alpine (questi vasi che mettonsi in relazione col caseificio dei nostri proavi, possiedono buchi più o meno numerosi e fitti, sicché talora appaiono quali graticole. Se ne ebbe dalle palafitte di Lubiana). Un coccio porta quattro di questi buchi molto vicini, di cui però tre non perforanti (fig. 16). Esso venne raccolto in prossimità della trivella superiormente citata. Di speciale interesse mi sembra un vaso, che raccolsi in uno de’ focolai dell’estremità interna della grotta, pel quale non trovo riscontro in alcuna delle collezioni da me visitate, nè in alcuno dei libri, che stanno a mia disposizione. Allorché trovai il primo pezzo, consistente in un cilindro cavo di colorito nero, imitante perfettamente il ricettacolo d’una pipa da tabacco, rimasi non poco perplesso, non potendomi spiegare come quello strano oggetto vi fosse pervenuto. Se non che in breve, avendo rinvenuto gli altri cocci, mi accorsi che la presunta pipa non era altro che il bocchino di un vaso, il quale per sopramercato ne possedeva anzi un secondo dalla parte opposta, come può vedersi alla (Tav. V, fig. 12). A differenza della caverna di S. Canziano, ove appaiono abbastanza frequenti, non si ebbe da questa che un’ unica fusajuola di argilla cinerea, fregiata di linee disposte a triangolo (fig. 18). Ricorderò infine tra gli oggetti d’argilla un cucchiaio a breve manico (fig. 17) analogo a quelli che vennero trovati in altre località di quest’epoca. A completamento delle stoviglie rinvenute, noterò che nella terra giacente sopra i focolai, ma sempre ad una profondità da 50 cent, ad un metro, raccolsi altri cocci più fini, lavorati al tornio, parte di pasta nera con linee orizzontali parallele e parte d’argilla rossa, appartenenti a grandi anfore romane. Enorme è la quantità di ossa provenienti dai pasti dei nostri cavernicoli, che ingombrano lo strato archeologico della caverna in tutto il suo spessore. Il loro stato di conservazione è molto vario secondo la differente giacitura e la maggiore o minore umidità del terreno. Interessante è l‘aspetto delle ossa che trovansi in uno strato intermedio di cenere granulosa asciutta, in quanto che esse sono di color verde, quasi fossero state a contatto con qualche oggetto di rame o di bronzo. Secondo il prof. Vierthaler questa colorazione è dovuta ad un’imbibizione di fosfato ferroso. Le ossa lunghe provenienti dagli arti degli animali sono quasi sempre spezzate longitudinalmente per trarne il midollo. Spaccati sono pure solitamente i teschi, sicché è piuttosto raro trovarne pezzi maggiori. Alle mascelle inferiori è stato aperto assai spesso il canale alveolare, specialmente negli animali più grandi. Non è raro il caso che esse ci presentino l‘una o l‘altra estremità carbonizzata o siano anzi interamente calcinate. Gli animali di cui più frequentemente si pascevano gli abitanti di questa caverna erano la capra e la pecora, della prima delle quali trovai 101 mascelle inferiori e 23 superiori, laddove della seconda rinvenni 45 inferiori e 3 superiori. Inoltre, si raccolse qualche centinaio di denti sparsi ed una quantità stragrande di altre ossa appartenenti a queste due specie. Tra le mascelle ve ne sono tanto di quelle che accennano ad individui perfettamente sviluppati, quanto ad animali giovanissimi, cui appena stanno per spuntare i denti del latte. La determinazione precisa di queste due specie, facilitata grandemente grazie i lavori del Rütimajer risulta per le nostre regioni di particolare interesse, in quanto ci dimostra la prevalenza della capra in confronto alla pecora presso i nostri proavi, e viene quindi a spiegare alcuni fatti per i quali finora si ricercavano invano le cause. Né questa prevalenza trovasi solamente nella caverna di Gabrovizza: chè sottoposti ad accurato esame i resti d’animali, che trassi dalle esplorazioni di numerose altre grotte e di non pochi castellieri, mi risultò costantemente una preponderanza assoluta della capra. Ad ognuno sono note le funeste conseguenze che apporta la capra alla vegetazione arborea di un paese, bastando pochi anni per far scomparire completamente i boschi e tramutare un terreno già fertile ed ubertoso in una landa sterile e desolata. Valga per tutti l‘esempio dell’isola S. Elena, che al principio del XVI° secolo, allorché venne scoperta, era totalmente rivestita da vergini foreste. Introdottevi le capre, quelle fitte boscaglie, sulle quali l‘ascia dell’uomo a grave stento sarebbe riuscita vincitrice, scomparvero quasi per incanto a tale, che allorquando Burchel (1805–10) e Roxburg (1813–14) la visitarono, la vegetazione arborea erasi rifuggita sugli scogli più inaccessibili. Il bisogno di legname fece finalmente proscrivere le capre, ed in pochi anni l’isola si copri nuovamente di un manto di selve. Ma noi non abbiamo da recarci sì lontano per vedere le devastazioni prodotte da questo animale. In quasi tutto il Goriziano esso venne saggiamente allontanato, solo a Plezzo si incontrano numerose greggie di questa specie: ebbene, ammirate la splendida vegetazione che ricopre i monti del distretto di Tolmino, ove è ignota la capra, ed osservate le brulle giogaie, che circondano le vallate di Plezzo, ed una imprecazione vi salirà spontanea sulle labbra contro il fatale ruminante. Della pecora raccolsi nella parte interiore della caverna due teschi quasi completi, dai quali si rileva che appartenevano ad una razza dal muso piuttosto corto, dalla fronte ampia, appianata e dalle orbite espanse. Tutti e due i teschi vanno privi di corna. E’ strano del resto che fra tanta quantità di avanzi, non ebbi che tre sole corna di capra, laddove assai frequenti si rinvennero tanto di questa specie che della pecora nella caverna di S. Canziano ed in altre. Anche del bue potei, almeno parzialmente, ricomporre un teschio, appartenente ad un individuo molto grande. In proporzione alla sua lunghezza esso appare assai più stretto di quello del Bos laurus dal quale differisce principalmente per la fronte più convessa a spigolo temporale arrotondato, sicché la fossa temporale riesce più aperta e meno profonda. Raccolsi di questa specie 22 mascelle inferiori e 5 superiori, tutte però più o meno frammentate. Relativamente alla frequenza delle tre specie testé accennate, piuttosto scarsi erano i resti del majale, del quale non si raccolsero che pezzi di otto mascelle inferiori e di 3 superiori, appartenenti ad individui non molto grandi. Essendo troppo frammentati, non ardisco determinare se appartenessero al Sus palustris od al porco comune. Riesce strana la deficenza di altri animali domestici e specialmente del cane e del cavallo, che non mancano in molte altre delle nostre caverne. Tra gli animali selvatici più frequente apparve il cervo comune (Cervus Elaphus), del quale nonché molte ossa e 7 mascelle, si raccolsero parecchi palchi. Più raro all’incontro pare esser stato il daino (C. dama), del quale non ebbi che alcune estremità delle corna ridotte a spatole. Oltre a queste due specie trovansi rappresentati il capriolo ed il cighiale, il primo da molte corna e da qualche mascella ed il secondo da alcune zanne veramente colossali, che fanno presupporre animali di dimensioni considerevoli. Si rinvennero pure resti di lepre e di volpe, di quest’ultima una testa perfettamente intatta, che prestandosi egregiamente ad una misurazione esatta, credetti opportuno porre a riscontro delle fossili nella prima parte del presente lavoro. Appresso alle ossa di vertebrati, rinvengonsi in gran copia molluschi marini, disseminati in tutti gli strati di cenere. Numerosissime sono specialmente le così dette naridole (Monodonta turbinata Born, meno frequente la Monodonta articulata Lam) delle quali contai più di mille esemplari. Quasi altrettanto copiose sono le pantalone (900 esemplari) appartenenti alle specie Patella scutellaris Blain. P. aspera Lam. e P. suhplana Pot. e Mich., più raramente alla P. tarentina Sal. Del pari frequenti (750 esemplari) sono le ostriche (Ostrea plicatida L., meno comune l‘O. Cyrnusi Payr., le valve delle quali trovaronsi di preferenza in uno strato intermedio ed in prossimità della parete della caverna, divenendo molto più rare verso il centro. Molte valve però portano tracce di lavorazione, avendo i margini arrotondati e la superficie esterna lisciata, sicché con molta probabilità avranno servito da cucchiai, o fors’anche quali istrumenti da taglio o per lo meno raschianti, come avviene ancor al presente presso molti popoli selvaggi. A quest’ultimo scopo veniva adoperata evidentemente la valva di un mitilo, che ha il margine affilato. Devo inoltre notare che queste specie non trovansi sparse equabilmente nella grotta, predominando in un luogo l’una, altrove l‘altra con esclusione quasi assoluta delle specie diverse. Gli altri molluschi non apparvero che in piccolo numero, cosi si ebbero 24 cozze (Mytilus galloprorincialis Lam.), 8 canestrelli (Peeten glaber L.), 12 campanari (Cerithium vulgatum Brug) e 3 piè d’asino (Pectunculus insubricus Broc). A proposito delle Monodonte non credo fuor di luogo di notare ch’esse sono intere e rarissime volte mancanti della punta, come avviene solitamente nei rifiuti de’ pasti. Ciò fa supporre che i nostri cavernicoli probabilmente non usassero cibarsi di questo gastropodo crudo, ma lo estraessero dalla conchiglia dopo averlo cucinato. Anche le valve delle altre conchiglie portano spesso tracce del fuoco. Per quanta attenzione vi facessi, non potei trovare alcun resto di pesci o di crostacei, come pure d’echinodermi, di cefalopodi, ecc. Del pari vi faceva difetto qualsiasi avanzo vegetale. Accennerò infine brevemente una sostanza di aspetto singolare che ritrovai qua e là tra la cenere e la cui origine non mi è del tutto chiara. In quanto alla forma, essa varia grandemente, apparendo lamellare, a grumi, dendroide ecc., è di colore bruno e presenta per lo più una frattura concoide. Cogli acidi si scioglie con effervescenza, lasciando un residuo bruno-rossastro di argilla. Essa trovasi di preferenza in vicinanza dei cocci e delle ossa, ai quali non di rado aderisce frammista a pezzetti di carbone. Evidentemente non si tratta che di cenere conglobata, resta però dubbio se semplicemente dell’acqua proveniente dallo stillicidio, oppure, come mi sembra più probabile, per azione dei liquidi con sostanze organiche che bollivano nelle pentole e che per cause accidentali si riversavano. Data brevemente relazione degli oggetti principali fornitici dalla caverna di Gabrovizza, credo opportuno aggiungervi alcune brevi considerazioni generali sulla medesima. Che essa abbia servito per lunghi secoli da dimora agli animali ed all’ uomo, chiaro emerge dallo spessore degli strati di cenere e dalla quantità delle ossa e degli oggetti rinvenutivi. Un’ altra questione di grande importanza è quella se l’uomo vi dimorasse contemporaneamente all’orso ed alle altre specie diluviali o se vi si stabilisse appena più tardi. Io credo che in questo riguardo si pecchi generalmente di troppa leggerezza, e dal ritrovare in una caverna resti dell’uomo e della sua industria frammisti ad ossa di animali diluviali, si arguisca la loro coesistenza, senza porre attenzione alle molteplici cause che possono aver rimescolato i depositi primitivi. Ed anche in ciò la caverna di Gabrovizza ci offre un esempio molto istruttivo. Negli scavi praticati nella parte interiore della grotta, ritrovai spesso nei focolai ossa d’orso bruciate, come pure negl’impasti stalagmitici resti di questo animale unitamente a frustuli di carbone. Da ciò potrebbe un osservatore superficiale e non molto coscienzioso trarre la deduzione che l’uomo e l’orso speleo vi fossero coevi. In queste esplorazioni le cautele non sono mai troppe, e quindi facilmente si può prendere un granchio, ove si credeva di aver fatto una grande scoperta. Già a priori sarebbe molto difficile pensare la coesistenza nella medesima caverna dell’uomo colle grandi e terribili fiere che vi lasciarono in tanta copia le loro spoglie. In qual modo avrebbe egli potuto difendersi dai loro attacchi, armato com’era di pochi e primitivi strumenti di pietra? Ma la prova decisiva che l‘uomo non solo non abitava la caverna di Gabrovizza in unione alle fiere nominate, ma non vi era neppure coetaneo, ci viene dallo studio del deposito antropozoico del tratto anteriore della caverna testé descritto. Tra le tante migliaia d’ossa quivi raccolte, non la più piccola traccia dell’orso o delle altre fiere, che tanto abbondano nell’estremità opposta della grotta. E mentre in quella le ossa lunghe trovansi per lo più spezzate longitudinalmente, in questa esse sono intere o tutt’al più rotte casualmente in direzione trasversale. E le stesse ossa ci offrono pure un criterio molto importante nello stato della loro conservazione, dappoichè quelle dello strato antropozoico presentano ancora in parte i caratteri delle ossa fresche nel loro colorito e nella loro consistenza, in opposizione alle altre nelle quali è scomparsa quasi totalmente la sostanza organica, sicché appaiono bianche e calcinate. L’egregio mio amico, prof. Vierthaler, determinò per quelle un contenuto di sostanze organiche di 29-33% laddove in queste esso trovasi ridotto a solo 22-23%. Non riesce punto difficile spiegare la presenza di ossa d’orso bruciate nei focolai della parte interiore della grotta. In causa della pendenza del terreno non si potè accumulare molto terriccio sulle spoglie degli animali diluviali, sicché essi vennero facilmente a contatto col fuoco, che l‘uomo sopra vi accese. Io stesso raccolsi parecchie ossa e denti alla profondità di appena dieci centimetri. Che i focolai disseminati in questa parte della caverna appartengano all’istessa epoca del grande deposito esistente presso l’entrata, non é punto da mettere in dubbio essendovi identici i cocci e presentando le altre ossa contenutevi lo stesso strato di conservazione. Il grosso strato di cenere dell’atrio, ci dimostra che le famiglie trogloditiche l’avevano prescelto a loro stabile dimora, come la parte più confacente della caverna perchè più asciutta ed illuminata dalla luce che vi penetra dall’ampia apertura. Ad impedire che le acque esterne v’irrompessero, trasportandovi fango e pietre, essi avevano costruito presso l’entrata un muro di grossi blocchi, del quale si scorgono ancora gli avanzi, muro che serviva in pari tempo di difesa. Solo durante i grandi freddi essi si ritiravano nella parte più interna della grotta, ove la temperatura mantiensi quasi costantemente di 10-12° C., ed a questo loro temporaneo soggiorno devonsi probabilmente i focolari ivi esistenti. E qui mi si permetta una breve digressione. Fu domandato da taluno come l‘uomo abbia potuto trarre l‘esistenza in caverne umide, tenebrose, ove lo stillicidio è fortissimo ed il terreno del tutto fangoso. Che il clima sia stato una volta più secco non è punto probabile, anzi, a giudicare dalla quantità di resti cervini, fornitici dalle nostre caverne, ampie foreste dovevano coprire la superficie del nostro Carso, mantenendo al suolo una costante umidità. Le volte delle caverne non per anco rivestite da sì grosse incrostazioni stalattitiche, dovevano lasciar trapelare ancor più facilmente l’acqua, e quindi non può ammettersi che esse siano state più asciutte del presente. Io credo che l‘uomo potesse sussistere nelle caverne umide, mantenendo costantemente acceso il fuoco, mercè del quale non solo riscaldava l‘ambiente, ma produceva una forte corrente d’aria, che, evaporando l‘acqua, impediva il frequente stillicidio. Ciò mi spiega pure gl’ingenti depositi di cenere delle nostre caverne, che talora giungono a due e più metri di spessore, occupandone non di rado tutta la loro estensione. E se teniamo conto della quantità di cenere che venne disciolta ed asportata dalle acque – e difatti nella nostra cenere non si riscontra più che appena qualche traccia di sali solubili, — riesce evidente che ben più poderosi dovevano essere gli strati alcune migliaia di anni fa. In una giornata molto rigida del decorso febbraio, trovai la temperatura all’ entrata della caverna di – 4° C, nel vestibolo 0, e nella parte più interna + 8°.

_______________

Diamo ora un’ occhiata al nostro uomo cavernicolo, quale ci viene indicato dagli avanzi rinvenuti. Delle sue particolarità anatomiche e della razza cui apparteneva, non possiamo naturalmente occuparci, non avendo avuto la fortuna di ritrovare in questa grotta alcun resto umano. Non dispero tuttavia di rintracciare sia in questa, che in qualcuna delle caverne adiacenti le tombe de’ nostri trogloditi, come mi è già riuscito in altri luoghi del nostro Carso, sui quali mi riservo di dare una relazione particolareggiata. Ma se ci manca l‘uomo, i suoi manufatti ci parlano eloquentemente dello stato della sua industria, gli avanzi de’ suoi pasti ci rivelano i suoi usi, le sue occupazioni. Egli si dedicava principalmente alla pastorizia, possedendo numerose gregge di capre e di pecore. Il bue ed il majale venivano del pari allevati, se anche in minor numero. Pare all’incontro ch’ egli non fosse ancor giunto ad addomesticare il cane ed a domare il cavallo, che più tardi compaiono non rari negli strati più profondi de’ castellieri, appartenenti egualmente all’ epoca neolitica. Ignota gli era l‘agricoltura, all’incontro non disdegnava la caccia, che gli offriva larga preda di selvaggina nelle ampie foreste, che si stendevano all’ingiro della sua caverna. Ma egli imprendeva spesso lunghe peregrinazioni e scendeva alla riva del mare per domandargli i suoi tributi. Non era pescatore, non possedeva ne ami, né reti, e quindi s’accontentava dei molluschi che vivono attaccati agli scogli della sponda, come le patelle, le monodonte, i ceriti, i mitili, oppure si tuffava in acqua per raccogliere quelli che vivono a poca profondità, come le ostriche, i pettini, i pectuncoli, ecc. Considerando l’enorme quantità di ostriche che egli portò alla sua grotta, dobbiamo arguire che a quel tempo fossero copiosissime lungo le nostre rive, d’onde sono pur troppo quasi scomparse, e che una coltura razionale di questo mollusco potrebbe attecchire benissimo con immenso vantaggio della nostra popolazione litorana. Se anche non aveva alcuna conoscenza dei metalli, egli sapeva adoperare magistralmente la pietra e l‘osso a costruire le sue armi, a foggiare i suoi utensili domestici. Lance e pugnali, dardi e coltelli, asce, spatole, scalpelli, lesine, aghi, ecc, uscivano dall’industre sua mano, che meglio non saprebbe un artefice de’ giorni nostri, se posto nelle condizioni de’ trogloditi, gli s’imponesse di fabbricare tali strumenti. Maestro egli ci si rivela specialmente nell’arte del figulo, che appare già grandemente progredita e s’ispira ai concetti del bello, decorando vagamente i suoi prodotti. Per i vari usi cui devono servire, le stoviglie prendono forme diverse, supplendo in tutto alla deficienza di vasi metallici. Noi ritroviamo inoltre presso di lui già i prodotti di altre terre: se anche la selce nera gli veniva fornita dagli arnioni, che trovansi disseminati nel calcare cretaceo bituminoso, che affiora a poca distanza dalla sua caverna e la bionda dagli strati di piromaca, che rinvengonsi presso Aurisina, numerose altre varietà sono del tutto estranee alla nostra provincia e dovevano venir importate da più o meno lontane regioni. Così pure l‘ossidiana, manca totalmente da noi, essendone ai colli euganei la località più prossima. Egualmente la diorite ed il melafiro, onde sono formate le asce, come pure i diaspri del coltellino e delle schegge sono rocce a noi straniere. Noi abbiamo quindi nella caverna di Gabrovizza l‘uomo che rappresenta splendidamente l‘epoca neolitica nelle nostre contrade, prima della quale ci mancano finora tracce sicure della sua esistenza. Quanti secoli ci separino da lui, non è facile a stabilirsi, mancandoci gli elementi per istituire un calcolo anche approssimativo. Tenendo conto delle profondità alle quali vennero trovati i frammenti di un’ anfora romana, si avrebbe un accrescimento di 90 centimetri, in circa 1800 anni, e quindi lo strato più superficiale di cenere, ammesso che tale accrescimento abbia avuto luogo uniformemente, sarebbe stato deposto 2000 anni prima di Cristo. Parecchi secoli certamente s’interpongono tra questo strato superficiale ed il più profondo, sicché non parrà esagerato se ammettiamo che l‘uomo scelse a sua dimora questa grotta più di 4000 anni fa. Speriamo che gli ulteriori scavi che procureremo di fare in questa caverna, ci diano nuovo ed ancor più copioso materiale per completare la conoscenza di una delle stazioni più interessanti dell’uomo neolitico nelle nostre contrade. (Carlo de Marchesetti)

(Articolo a cura di g.c.)

Bibliografia:

Atti del Civico Museo di Trieste, Vol. VII (Vol. II della serie nuova). Trieste – Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico, 1890;

Atti del Civico Museo di Trieste, Vol. IX (Vol. III della serie nuova). Trieste – Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico, 1895;

Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali, redatto da Antonio Valle. Trieste, 1905

Ursus ligusticus – Caverna di Tribussa

Ursus ligusticus – Caverna di Tribussa Ursus spelaeus – Grotta di Gabrovizza

Ursus spelaeus – Grotta di Gabrovizza

1899. La Lanterna, di giorno e di notte.

Cartolina Trasparency, prodotta dalla ditta Back & Schmitt di Vienna

1899. La Lanterna, di giorno e di notte.

Cartolina Trasparency, prodotta dalla ditta Back & Schmitt di Vienna